|

Cliccare

qui per scaricare il testo completo dell'Opera

(disponibile sul sito della rivista

Il Convivio)

Questo mio lavoro vuol essere il dovuto omaggio al mio caro padre, venuto a mancare alcuni anni orsono e a tutti i lavoratori della terra passati e presenti, che con grande sacrificio e amore hanno prodotto e producono quel che

è essenziale alla nostra esistenza e alla civile convivenza umana.

La zappa, l'aratro, la falce, la pala ed il tridente ed i numerosi reperti illustrati in quest'opera, rappresentano i ricordi più veri ed hanno la capacità di riscoprire una infinità di quadretti rustici e di sentimenti genuini, ora dolorosi ora gioiosi, che costituiscono la nostra memoria storica, fondamentale per ogni popolo che voglia esprimere la propria identità, radicandosi nel passato e proiettandosi in un futuro certo e prospero.

Giuseppe Puma

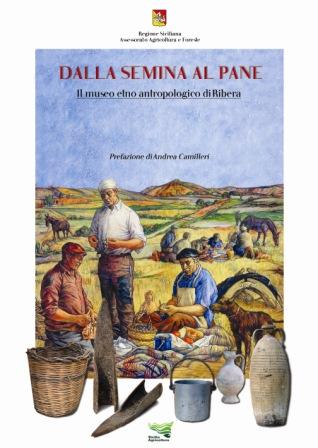

Un volume che racconta, per immagini, la storia del Museo Etno-Antropologico di

Ribera (curato dall'Autore) e che fa la storia della civiltà contadina del secolo scorso,

vista attraverso migliaia di oggetti del mondo agricolo ed artigianale.

Il libro non è in vendita ed è stato stampato in un numero limitato di copie. Chi

fosse interessato può contattare direttamente l'Autore ai seguenti numero di telefono:

+39.092563332

+39.3402983562

+39.0925561255 (Ufficio Turistico di Ribera)

Prefazione

di Andrea Camilleri

Nella prefazione alla

riedizione Cappelli 1968 delle “Parità morali” di Serafino Amabile Guastella,

pubblicate per la prima volta nel 1884, l’insigne Giuseppe Cocchiara scriveva

che “nella seconda metà dell’Ottocento la Sicilia ebbe una particolare forma di

cultura che, in un certo senso, l’affiatò con l’Europa e non soltanto con essa”.

La nuova forma di cultura

era quella delle tradizioni popolari che concretamente si manifestò attraverso

gli studi e le ricerche di Vigo, nei venticinque volumi della “Biblioteca delle

tradizioni popolari” di Pitrè, nei “Costumi e usanze dei contadini siciliani” di

Salomone-Marino, nelle “Parità” e ne “L’Antico carnevale di Modica” di

Amabile-Guastella, ecc.. Insomma, la cultura contadina (e altra non poteva darsi

allora in Sicilia) con i suoi racconti, i suoi canti, le sue leggende, i suoi

usi, le sue usanze e i suoi costumi ebbe la fortuna di trovare non solo degli

attenti ricercatori, degli appassionati storici che ne raccolsero la

documentazione scritta, ma anche dei veri e propri poeti che quella cultura

cantarono.

Si è potuto così consegnare

al comune patrimonio culturale un’ulteriore ricchezza che altrimenti sarebbe

andata perduta.

Ma, nello stesso tempo, una

ristretta accezione del termine cultura arretrò in secondo piano la

conservazione degli oggetti d’uso quotidiano e di lavoro che a quella civiltà,

diventata oggetto di studio, avevano permesso in definitiva di esistere,

crescere e svilupparsi.

Faccio un solo esempio che

serve a spiegarmi meglio: tra le centinaia di fotografie scattate da Giovanni

Verga, forse per una documentazione verista della vita dei campi, difficile

trovarne qualcuna che metta a fuoco un oggetto, si vedono solo volti giovani o

segnati dal tempo, solo figure umane avvolte in miseri panni o in abiti da

festa. Al massimo, Verga fotografa qualche carretto.

Singolare contraddizione.

Perché, se da un lato si è

riusciti a ricostruire civiltà andate perdute e delle quali non è rimasta

nessuna documentazione scritta, solo attraverso il ritrovamento e lo studio di

oggetti d’uso comune quali vasi, monili, e piccoli arnesi, dall’altro non si è

mai pensato (se non assai tardi, praticamente dalla seconda metà del novecento

in poi) che la raccolta e la conservazione degli oggetti quotidianamente usati

in un recente passato avevano forse un valore più probante di una narrazione

orale?

Più di trent’anni fa mi

capitò di visitare, a Palazzolo Acreide, la “Casa museo” che il poeta ed

eminente folklorista Antonino Uccello aveva fondato e tenuta in vita tra mille

difficoltà economiche, nella generale sordità degli organismi regionali. Si

trattava di una casa contadina con dentro tutti gli oggetti d’uso per la vita

famigliare e per i lavori campestri. Ebbene, devo confessare che mi son dovuto

far dare spesso delle spiegazioni su certi oggetti dei quali non riuscivo a

capirne l’uso. Eppure, gran parte della mia infanzia e della mia giovinezza si

era svolta in campagna! Solo dopo la spiegazione mi tornava in mente che sì,

proprio quell’oggetto l’avevo visto adoperare da bambino, ma poi era stato assai

facile scordarmelo.

Ci vuole poco a

dimenticarsi delle cose che ci sono servite per vivere, ma che vengono

rapidamente sostituite da altre. Sembra inutile ricordarsele, mentre invece è

una sostanziale perdita.

Questo prezioso e amoroso

libro del professor Giuseppe Puma, “Dalla semina al pane”, ha, tra le altre, una

sezione intitolata “Repertorio fotografico e didascalico”. Guardare queste

fotografie è stato per me non solo un emozionante ritrovare cose sepolte, ma

anche un riappropriarmi di parole che credevo perdute per sempre, come la

muligna, lo zimmili, il rincigliu, ecc..

A parte il desiderio che

fanno venire di andare a visitare il Museo Etnoantropologico di Ribera e vedere

“dal vivo” questi oggetti, rinnovandone la memoria.

Perché chi non ha

memoria del passato e delle sue radici è destinato a perdere la propria identità

in un mondo sempre più multietnico.

Cenni sull'Autore

Docente di Lettere in pensione, Giuseppe Puma nasce a Ribera il 31 marzo del 1932

da famiglia contadina.

Da anni è responsabile dell’Associazione Culturale “Ribera Verde” con la quale

ha condotto diverse battaglie sociali e culturali all’insegna della legalità e della crescita

del suo paese, battendosi per la salute dei cittadini, denunciando la speculazione economica ed edilizia.

Scrive poesie in dialetto e in lingua,

prendendo parte a diverse manifestazioni poetiche;

ha pubblicato la raccolta di 100 poesie Schegge di sentimenti in versi siciliani.

Ha in corso la traduzione in

endecasillabi siciliani della Divina Commedia di Dante Alighieri, di cui

conosce a memoria più di 60 canti.

Da qualche tempo si dedica anche alla satira politica, scrivendo delle “Lettere Fantastiche” ai politici più in vista.

Il fiore all’occhiello della sua attività è la raccolta di migliaia di reperti della

civiltà contadina e la realizzazione del Museo Etno-Antropologico comunale che,

all’interno della Villa Comunale di Ribera, raccoglie ben oltre 4.000 reperti agricoli.

Da circa trent’anni si dedica alla raccolta dei reperti, preziose testimonianze per

la storia della civiltà contadina.

|