|

Le parentesi di Guglielmi

Nel

Devoto-Oli della voce “Parentesi” si forniscono due definizioni. La prima,

quella che ci riguarda, dice: “Quanto

si interpone nel discorso, interrompendone formalmente la continuità per lo

più a scopo di chiarimento o di precisazione”.

Come si vede, Devoto e

Oli vanno subito al sodo, cioè indicano come prima cosa non la forma grafica

della parentesi, ma quello che essa in genere contiene (“quanto”), ossia

un chiarimento o una precisazione. Se vado in cerca di qualcosa di più

specialistico e apro il Dizionario di

retorica e di stilistica di Angelo Marchese alla voce “Parentesi”

trovo:

Segno grafico che

racchiude un termine o una frase incidentale.

V.

INCISO

E andiamo a guardare

“Inciso”:

Termine o

enunciato (in tal caso si parla di frase incidentale o parentetica) incastrato

in una proposizione reggente, senza alcun rapporto di subordinazione.

E quindi, di seguito, un

esplicativo esempio manzoniano:

Don Abbondio (il

lettore se n’è già accorto) non era nato con un cuor di leone.

Ahi. C’è qualcosa che

non torna in quest’esempio rispetto alla definizione di Devoto-Oli. Perché

il fatto che il lettore si sia già accorto della avidità di Don Abbondio non

è né un chiarimento né una precisazione del carattere del personaggio. La

parentesi della frase manzoniana può essere benissimo cancellata senza che la

proposizione reggente ne subisca la benché minima alterazione, quella

parentesi è talmente priva di subordinazione da risultare quasi

insubordinata. Perché dunque Manzoni ha messo quella parentesi? Perché in

realtà per tutto il romanzo ha con il lettore un rapporto di colloquio

diretto, a tu per tu, fino alle righe finali, e questo rapporto ogni tanto

viene richiamato nel corso del racconto. Quindi questa parentesi obbedisce ad

un’altra necessità, del tutto narrativa, che non rientra né nei

chiarimenti né nelle precisazioni.

Allora la domanda è: da

quale necessità nascono le parentesi che Angelo Guglielmi, da un certo

momento in poi della sua attività, ha cominciato a disseminare nelle note

critiche che pubblica su quotidiani e riviste?

Anzitutto va notato che

se in alcuni articoli le parentesi sono relativamente poche, in altri invece

sono così tante da quasi controbilanciare le frasi non parentetiche. Ma

attenzione: l’infittirsi delle parentesi non è quasi mai in rapporto alla

difficoltà, alla problematicità oggettiva di un dato testo, alla sua

complessità, il che sarebbe in un certo senso spiegabile. E allora? Allora la

cosa migliore da fare è andare a rileggere la recensione di Guglielmi di un

libro da me ben conosciuto e cercare di capire che cosa significhino le

parentesi. Piglio ad esempio, solo a scanso di equivoci e di complicazioni,

non certo per esibizionismo, quello che scrisse su “L’Espresso” del 2

luglio 1998, a proposito del mio romanzo La

concessione del telefono. L’articolo, di una quarantina di righe estese

su quasi due colonne, ma molto spazio lo ruba una mia foto, contiene undici

parentesi che racchiudono o semplici parole o frasi più o meno lunghe. Ne

citerò qualcuna. Scrive Guglielmi:

E’ che Camilleri

è uno scrittore siciliano e siciliano vuole rimanere. Sciascia si fa

francese, Vittorini milanese, Camilleri come Pirandello vuole rimanere (e

rimane) siciliano.

La seconda frase sarebbe

una quasi inutile ripetizione della prima se non fosse per quella parentesi (e

rimane) che allarga il discorso, dando una risposta affermativa, da

critico, al desiderio dello scrittore che non sa quanto questo suo desiderio

sia realizzato. Però, pur essendo la risposta affermativa, Guglielmi non

fornisce la ragioni critiche che lo portano a quella conclusione. Si limita a

una dichiarazione, a una sorta di certificazione tranquillizzante per

l’autore. Un altro esempio:

…i siciliani

sono oppressi (assediati) da una realtà e da una natura forte e prepotente

che mentre accettano (e di esse non potrebbero fare a meno) pure sentono il

bisogno di distanziare.

Quell’assediati

contenuto nella prima parentesi evidentemente non è una precisazione e

tantomeno un chiarimento di oppressi.

Assediati e oppressi non sono sinonimi. L’oppressione è una schiavitù o

una cappa di piombo, l’assedio è un accerchiamento o un isolamento. La

parentesi, in questo caso, è come una leggera correzione di tiro, dovuta a un

ragionamento del critico il cui percorso, anche qui, non ci viene rivelato.

Più complesso il

discorso sulla seconda parentesi. Gli scrittori siciliani, secondo Guglielmi,

non solo accettano una realtà che pur si presenta sub specie di assedio o

d’oppressione, ma, e qui entra in gioco la parentesi, di essa non potrebbero

fare a meno. Quale “persona informata dei fatti” mi sono sentito, e mi

sento ancora rileggendole, assolutamente allo scoperto da quelle parole tra

parentesi. Quella parentesi di appena otto parole o quello che sono, dice

tutto di tutta la letteratura siciliana, con un’acutezza, con una profondità,

con un’intelligenza e con una semplicità assolute. E’ un saggio esaustivo

di una sola riga.

Guglielmi illustra

compiutamente la condizione naturale dello scrittore siciliano: da una parte,

l’accettazione della realtà opprimente o assediante che infine si rileva

elemento indispensabile, conditio sine qua non per la sua stessa esistenza, e

dall’altra parte la sua capacità di dar voce al bisogno di distanziarsene.

Senza questa presa di distanza, continua Guglielmi nel suo articolo, lo

scrittore siciliano rischia di essere travolto da quella realtà. E tra i

tanti modi di presa di distanza, Guglielmi cita la messa in dubbio dell’unicità

del reale offrendolo a ogni tipo di sospetto (di incertezza),

che è la strategia di Pirandello, e l’uso dell’ironia quale difesa massima, che è invece il mio caso.

Faccio un ultimo

esempio:

Così con “La

concessione del telefono” Camilleri ci propone un romanzo epistolare

(struttura già adatta al racconto d’amore) in cui, con forzatura geniale,

sviluppa una feroce (ma irresistibile) satira…

Lasciamo perdere la

prima parentesi che è solo una puntualizzazione.

Ma la seconda parentesi

perché c’è? Più semplicemente Guglielmi avrebbe potuto scrivere:

…sviluppa una

feroce, ma irresistibile, satira…

e invece si preoccupa di

mettere tra parentesi l’irresistibilità di questa satira. Anche qui la

parentesi evidentemente rimanda a un discorso taciuto.

In conclusione: le

parentesi insomma sono come quelle inserzioni giudiziarie a pagamento che si

vedono sui quotidiani e che riportano il dispositivo di una sentenza. La quale

sentenza, di condanna o di assoluzione, viene preceduta dal regolamentare

omissis che omette appunto tutto il lavorìo che ha preceduto e che infine ha

portato a quella conclusione. Ma quel lavorìo, indubbiamente, c’è stato.

Ecco: le parentesi di

Guglielmi, nella quasi totalità, non sono chiarimenti o precisazioni. Sono il momento

terminale di un processo mentale parallelo da parte del critico, terminale ma

non conclusivo perché il processo potrebbe ancora continuare e non è detto

che nuove acquisizioni non possano condurre a un risultato diverso.

Guglielmi disegna un suo

percorso principale all’interno di un testo, ma contemporaneamente si

affretta a tracciare, con le sue parentesi, numerosissimi sentieri, a volte

paralleli, più spesso alternativi e forse in grado di ribaltare il paesaggio.

E’ una dimostrazione, tra l’altro, di rarissima onestà critica.

Andrea Camilleri

(Scritto pubblicato su

Panta n.23/2004, Blob Guglielmi)

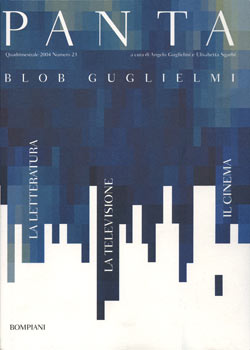

Questo

numero di "Panta", dedicato ad Angelo Guglielmi,

si presenta come un'occasione per rimeditare tre

fasi cruciali della cultura italiana del Novecento. Da una

parte le esperienze d'avanguardia della letteratura, in particolare col Gruppo

'63, di cui Guglielmi fu tra i fondatori,

ricordate da Alberto Arbasino e Andrea Camilleri.

Dall'altra, l'avventura televisiva di Rai Tre, con le trasmissioni

rivoluzionarie di Enrico Ghezzi

e Gianni Riotta. Ma Guglielmi

è stato anche direttore dell'Istituto Luce, in una fase di recupero

programmatico di celebri film italiani che un accurato restauro ha salvato

dall'oblio e dall'incuria. Letteratura, cinema e televisione, dunque, nel loro

intreccio e nel racconto di alcuni protagonisti

legati ad Angelo Guglielmi. |