|

Nota di Piero Di Siena

Prefazione di Andrea Camilleri

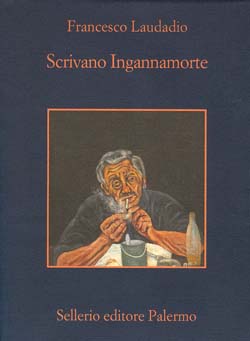

Questo libro «è, sì, un romanzo – scrive Andrea Camilleri nella Prefazione – ma, insieme, è un saggio storico, un poema in prosa, un racconto epico». Da leggere «con piena, totale disponibilità a seguirlo nei suoi percorsi, nel suo libero trascorrere da una storia all’altra, nei suoi continui sbalzi di tono, totalmente abbandonandosi al fluire ora disteso ora tumultuoso di un narrare che pare voler mimare il corso imprevedibile e capriccioso della Storia». Il narratore, segretario di una Camera del Lavoro di un paese pugliese che racconta a un giornalista dei suoi avi e di se stesso, porta un antico soprannome: Scrivano Ingannamorte. E rappresenta una specie di eterno popolano meridionale, lo spirito umanamente perenne della movimentata, dolorosa, a tratti ferina e grottesca, vicenda della lotta di classe nel Sud. Come un eternauta del ribellismo disperato dei cafoni, va avanti e indietro nel tempo, incarnandosi di volta in volta nel seguace del cardinale Ruffo antifrancese e antigiacobino, o nel brigante in lotta contro l’occupante Sabaudo amico dei signori, o nel capopopolo delle leghe socialiste contro la prepotenza proprietaria, o nel sindacalista agrario alla Di Vittorio negli anni ferventi del secondo dopoguerra. Così, libero di fluttuare nel tempo, mostra la speciale dimensione picaresca, materialistico-visionaria di una parte importante della storia sociale e civile; e forse anche, a conoscere la biografia dell’autore, celebra un malinconico, riconoscente addio a un pienissimo universo umano che sta per scomparire. Scrivano Ingannamorte è una scoperta: «un libro indiscutibilmente necessario», secondo Camilleri. È il romanzo, scritto di getto nel 1977 e trovato tra le sue carte solo dopo la morte, di Francesco Laudadio, che fu, prima, giovanissimo responsabile del «lavoro nelle campagne» del PCI barese e, dopo, sceneggiatore e regista cinematografico.

Prefazione

di Andrea Camilleri

Assai raramente capita di esser contenti per avere avuto due volte torto. Quando mi venne chiesto un parere su “Scrivano Ingannamorte” di Francesco Laudadio, di cui m’avevano dato a leggere il dattiloscritto, espressi alcune riserve sulla scrittura, che mi era parsa troppo magmatica e densa, di alquanto impegnativa lettura, ma aggiunsi che m’aveva molto sorpreso e piaciuto e commosso l’argomento. Dissi anche che, a stare a come si presentava, il libro, a parer mio, assai difficilmente avrebbe trovato un editore.

Invece un editore, che più azzeccato di così non si poteva, l’ha trovato. Perché il mio errore era stato quello di avere letto questo libro solo come un romanzo (e da ciò la mia attenzione verso la scrittura), mentre invece si trattava di ben altro: è, sì, romanzo, ma insieme, è un saggio storico, un poema in prosa, un racconto epico. Bisognava quindi affrontare quello scritto con piena, totale disponibilità a seguirlo nei suoi percorsi, nel suo libero trascorrere da una storia all’altra, nei suoi continui sbalzi di tono, totalmente abbandonandosi al fluire ora disteso ora tumultuoso di un narrare che pare voler mimare il corso imprevedibile e capriccioso della Storia.

Quando lo giudicai, sbagliando, come romanzo, pensai anche che mi trovavo di fronte a uno scritto arrivato fuori tempo massimo: il giusto periodo suo sarebbe stato quello del “Politecnico” di Vittorini e della fortuna di certa narrativa degli anni ’50, che, con esiti di diseguale valore, si occupò del mondo operaio e contadino.

Allora cos’è, in sostanza, questo libro?

Provo a dirlo seguendo la sua linea-guida. Un giornalista si reca nottetempo in un paese pugliese, Candiano, dove è in atto un grande sciopero dei braccianti, degli zappatori, degli stagionali, e s’incontra con il segretario della locale Camera del lavoro che si chiama Rocco Sasso. Il racconto si svolge tutto entro quella notte e consiste in un lunghissimo monologo di Rocco Sasso nel corso del quale egli, facendo la storia della sua famiglia e del suo agnoma, Scrivano Ingannamorte, finisce col disegnare uno straordinario, mosso, drammatico, affresco storico degli eterni “vinti”, i cafoni, gli zappaterra, i braccianti del sud.

Perché “scrivano” e perché “ingannamorte”? Il primo della dinastia è un

trovatello che viene chiamato Rocco in onore del santo patrono e Sasso perché viene trovato abbandonato nudo tra i sassi. Ma poiché un prete lo fa studiare, egli viene preso come scrivano appunto presso una ricca famiglia.

Da qui il primo dei due agnomi. Cacciato senza un vero motivo dal suo posto di scrivano, va a fare il bracciante. Nel racconto della sua vita è compreso il periodo che precede e segue la repubblica napoletana. Egli, come tutti i poveri del sud, è antifrancese e filoborbonico e perciò finisce inevitabilmente col diventare brigante agli ordini di un capo leggendario, Sciavizzo. In quella banda troverà amici fraterni e devoti, che lo seguiranno dovunque, avendogli riconosciuto piene capacità di comando. E da uno di questi compagni, Parlinsonno, che ha particolari doti profetiche, saprà la sua ventura: diventerà padre di un figlio maschio, destinato anche lui a diventare un capo d’uomini, ma egli non lo vedrà mai, perché il suo destino è di morire di morte naturale prima che il figlio nasca. Ma avere un figlio in tutto uguale a se stesso non è un modo di ingannare la morte?

Prima di andare avanti vorrei segnalare che con stupefacente abilità narrativa, Laudadio fa sì che il racconto della vita del primo degli Scrivano Ingannamorte, pur rientrando all’interno del monologo del segretario della Camera del lavoro, diventi un monologo a se stante, dove il capostipite narra di sé in prima persona. E’ come se l’ultimo dei Sasso passasse la parola al primo, ma questo avviene direi con assoluta naturalezza, perché in fondo, a parlare, è sempre la stessa persona, la morte è stata ingannata e quindi non c’è differenza alcuna, nemmeno di linguaggio, tra nonno e nipote.

La stessa tecnica viene usata per il racconto-monologo che riguarda la vita e le avventure di Vito Rocco Sasso, secondo Scrivano Ingannamorte e soldato francescano, nel senso di seguace di Francesco ex re di Napoli. Queste sono le pagine più tragiche e amare del libro, che parlano dei momenti più oscuri e violenti dell’Italia post-unitaria, il cosiddetto brigantaggio meridionale e la sua spietata repressione. Vito Rocco Sasso così dice a un certo punto:

Il presagio s’avverò nella ferocia di bestia con cui l’Italia fece il suo ingresso nel Borgo Vecchio e valutò in numero di venti cafoni il peso della

morte di ogni galantuomo, fucilando in tre giorni e tre notti centoventi uomini e donne in aggiunta ai quarantaquattro uomini donne bambini vecchi che la furia di vendetta dei patrioti garibaldini di Candiano aveva straziato…

E ancora:

Zappatori senza terra e senza beni, le nostre famiglie erano l’unica ricchezza nostra, il nostro legame, la nostra vita: straziandole da bestia feroce, l’Italia ci volle nemici e guerrieri molto più che con il bando e la taglia che impose su di noi: da allora fummo soldati…

E infatti, sostenere, come ancor oggi continua a fare certa storiografia ufficiale, che quello che capitò nel sud dell’Italia negli anni che immediatamente seguirono l’unità fu il fiorire di un esteso brigantaggio dovuto al marasma creatosi in seguito alla fine del regno di Napoli, è pura e semplice menzogna.

A smentire questa tesi, sono le cifre, approssimate per difetto, che lo stesso comando militare italiano fornisce: briganti fucilati o uccisi: 5.212; arrestati: 5.044; arresisi: 3.597. Per un totale di 13.853.

Non sono elencati naturalmente quei “briganti”, e sono la maggioranza, che sfuggirono alla repressione e tornarono a fare gli zappatori.

Vi pare che si possa parlare di episodi di brigantaggio di fronte a cifre tanto elevate?

C’erano sì, bande di briganti, ma la stragrande maggioranza era composta da renitenti alla leva obbligatoria imposta dal nuovo governo, zappatori, contadini, soldati e sottufficiali sbandati dell’ex esercito borbonico. Si trattò certamente di una insurrezione che ebbe motivazioni complesse e diverse, ma che lo Stato non volle cercare di capire e valutare, preferendo stroncarla con le armi.

Non volle capire, come acutamente scrisse Pasquale Villari, che soprattutto si trattava “di una questione ardente, agraria e sociale…conseguenza dell’odio vicendevole fra oppressi ed oppressori, cioè tra quelli che possiedono ed i nullatenenti, i quali ultimi vedono nel brigante la personificazione gloriosa e legittima della resistenza armata verso chi li tiranneggia”.

“Ferocia di bestia”, definisce l’autore la repressione dell’appena nato Stato

italiano, e non sembrino parole eccessive.

Lo stesso Lamarmora scrisse al ministro della guerra lamentando che il generale Della Chiesa (poi destituito), uno dei principali comandanti delle truppe inviate nel sud per la repressione, “fucila tutti quelli che trova”; un altro generale, facendo sue le parole di un prefetto, ordinò di mettere a fuoco le case dei contadini perché dentro di esse c’erano “più fucili che pane” (frase che rende bene lo spirito della rivolta, ma in verità scarso era il pane e scarsissimi erano i fucili); lo stesso ordine venne da Pietro Fumel, capitano della guardia nazionale, il quale, oltre alle distruzione delle case rurali e alle stragi degli armenti, si distinse per aver fucilato centinaia di civili, perché, come scrisse, non riconosceva “che due partiti: briganti e controbriganti. Gli indifferenti saranno considerati briganti”. I metodi di Fumel sdegnarono perfino Bixio (il quale, da parte sua, a Bronte non aveva esitato a ricorrere al plotone d’esecuzione), il quale dichiarò, alla Camera, che Fumel aveva instaurato “un sistema di sangue”.

Ma la storiografia ufficiale non ci dirà mai quante centinaia e centinaia di vecchi, donne e bambini furono selvaggiamente trucidati in quegli anni.

Resta il fatto che più di trenta ufficiali del regio esercito andarono a finire davanti alla Corte marziale per non avere voluto uccidere dei civili inermi e che una cinquantina di militari preferirono disertare.

Il clima feroce di quegli anni è dunque epicamente evocato dalle parole semplici, ma intensamente pervase di drammaticità, del secondo Scrivano Ingannamorte.

L’ultima parte del libro consiste in dieci storie operaie raccontate, sempre in prima persona, dai protagonisti stessi all’interno del più ampio monologo del terzo Scrivano Ingannamorte: sono come affluenti che rovesciano le loro acque nell'ampio letto di un grande fiume.

Si tratta, per la maggior parte, dei nipoti di coloro che furono i primi compagni di lotta di Rocco Sasso il capostipite, e ci portano a giorni assai più vicini a noi. Ma le ingiustizie, le persecuzioni, gli arresti, le fughe, le prepotenze e le rivolte restano quelle di sempre, sia pure in forme mutate.

Dicevamo all’inizio che l’incontro tra il segretario della Camera del lavoro e il giornalista si svolge nel corso di una notte. E infatti le ultime parole del libro sono: “s’è fatto giorno”. E qui mi piace ricordare che il primo libro di

versi che nel 1954 rivelò Rocco Scotellaro, il poeta del “sottoproletariato

rurale”, si intitolava appunto “E’ fatto giorno”.

Francesco Laudadio, prima di diventare sceneggiatore e regista cinematografico, era stato, giovanissimo, responsabile del “lavoro nelle campagne” presso la federazione del PCI di Bari. Questo libro, allora

intitolato “Padrone e sotto”, basato sulla sua diretta esperienza, lo scrisse di getto nel 1977, ma non volle mai pubblicarlo. In genere, quando si

danno alle stampe scritti che gli autori non vollero veder pubblicati in vita, si rende loro un pessimo servizio. Ci sono naturalmente, da Belli a Kafka, più che fortunate eccezioni.

E perciò questo libro, essendo un libro indiscutibilmente necessario, è stato di certo doveroso tirarlo fuori dal cassetto dove giaceva e portarlo a conoscenza di tutti.

|