|

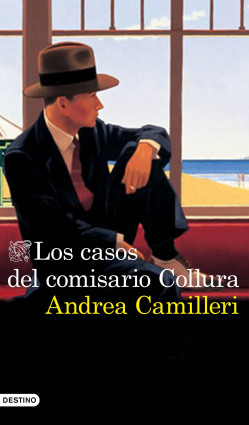

Un crucero en el que todo puede pasar. Un caso para el comisario Collura, un investigador sin igual.

Tras resultar herido en un tiroteo, el comisario de policía Vincenzo Collura, conocido por todos como Cecè, acepta encargarse de la seguridad de un crucero que surca las aguas del Mediterráneo mientras se recupera de sus heridas.

Sin embargo, al poco de embarcar, deberá enfrentarse a ciertos misterios que harán de su posición en el barco algo muy necesario. Entre falsos cantantes, fantasmas que aparecen misteriosamente, intercambios de gemelos, cadáveres desconocidos y un robo de joyas de incalculable valor, Cecè se encontrará, una vez más, teniendo que confiar en su olfato y en sus células grises para dar con los culpables.

El misterio del falso cantante

El oficial de navegación se llamaba Vincenzo (pero para los amigos Cecè)

y de apellido llevaba Collura. A decir verdad, Cecè Collura, nunca había sido

oficial de navegación, más bien, hablando sin rodeos, nunca se había subido a un

crucero. Y para ser completamente honestos, mucho menos a uno mercantil. Como

pasajero, pues no califica de “navegación”, había hecho unas treinta travesías

por el Estrecho de Mesina; tenía en sus haberes algunos viajes de ida y vuelta

con el ferri Nápoles-Palermo. Y nada más. No era un hombre de agua, sino de

tierra firme. De hecho, cuando le tocaba hacer un viaje, tomaba siempre el tren,

el avión le daba miedo, incluso el verlo detenido en el aeropuerto. Algunos

meses antes, Cecè Collura sí había sido oficial, pero de policía, hasta el

momento en el que se ganó un buen disparo de revólver en el hígado durante un

tiroteo con algunos asaltantes de bancos. Después del hospital y la

convalecencia, le habían dado seis meses de reposo. Un pariente suyo, que tenía

intereses en el grupo naviero, había tenido la genial idea de hacerle la

propuesta de pasar una parte de su periodo de reposo trabajando como oficial de

navegación.

No teniendo que darle cuentas a nadie y encontrándose libre de relaciones

femeninas, se había sometido a un curso acelerado para darse una idea de aquello

a lo que iba a dedicarse y se había embarcado. Sin embargo, había pedido y

obtenido que hubiera a su lado un segundo al mando con gran experiencia. Como

pudo ver inmediatamente, el segundo al mando, un triestino cuarentón, sabía

hacer bien su trabajo. Cuando resolvía algún problema en el crucero,

generalmente se dirigía a Collura: “¿Usted está de acuerdo, verdad, oficial?” Y

Cecè, después de haberlo mirado a los ojos para ver si había una mínima huella

de ironía, asentía moviendo la cabeza. Aprendió rápidamente del triestino la

forma de comportarse con los pasajeros. Como oficial de policía podía de vez en

cuando concederse tonos bruscos, evasivos, indiferentes, aquí estos no se le

permitían, estaba totalmente al servicio de los que habían pagado el boleto.

Habían pagado y exigían. Durante las primeras veinticuatro horas, su segundo al

mando aplacó los descontentos, escuchó recriminaciones, prometió soluciones

expeditas. Luego el largo tiempo de navegación sobre un mar que parecía una

tabla contagió a todos, terminaron los robos y las fricciones que se habían

suscitado y comenzaron las nuevas relaciones.

Y fue justamente una de las nuevas relaciones de Cecé, la señora Agata

Masseroni, casada con McGivern, la que lo hizo encontrarse en una situación un

tanto extraña. La pareja McGivern, la pareja Donandoni y la pareja Distefano

tenían un lugar, en el más lujoso de los tres restaurantes del crucero, en la

mesa del oficial de navegación, quien durante las comidas tenía que entretener

amablemente a los huéspedes. Cecè intentó hacer un cambio, pero su segundo a

bordo le hizo saber que esa era una tarea que incumbía por derecho al oficial,

toda una tradición de cruceros habría sido alterada si en lugar del titular se

hubiera presentado el segundo al mando.

Mister McGivern, que poseía algunos pozos en Texas, se iba a acostar a

las nueve de la noche en punto, poco después lo seguía la pareja Donandoni (él,

un hombre de noventa años, ella de ochenta) mientras que la pareja Distefano, de

cincuenta años, tenía la pasión por el baile y por eso comía de prisa para

después desaparecer y abandonarse a su vicio preferido. De forma que quedaban

cara a cara la señora Masseroni, que nunca tenía sueño, y Cecè. En la segunda

noche, la señora Agata preguntó al oficial de navegación: “¿Me acompaña a

escuchar a Joe Bolton?” ¿Y quién es? Cecè hizo un gran esfuerzo, y por fin se

acordó que era un cantante que tenía que entretener a los pasajeros. Los

cantantes a bordo eran cuatro, los prestidigitadores dos, los animadores ocho,

más un ejército de la orquesta. “¿Es bueno?” La señora levantó los ojos al

cielo: “Me dicen que es divino”. Esta mañana todos hablaban de él. “¿Y entonces

qué, oficial, me acompaña?”

Llegaron cuando Joe Bolton estaba actuando para un público no tan juvenil,

la edad media de los presentes oscilaba entre los cincuenta años. Pero esto se

podía entender porque él interpretaba canciones de los años 60. Después de

haberlo escuchado por una media hora, Cecé se preguntó, ¿cantaba? Joe Bolton no

tenía voz, esto era un hecho, pero no era algo grave. Sin embargo, se defendía,

pues de alguna misteriosa manera lograba convencer a todos que, si hubiera

querido, habría podido sacar un do capaz de hacer pedazos un candelabro. No lo

hago, parecía decir, por discreción y por elegancia. Y todos le ofrecían su

confianza. Y aplaudían frenéticamente, sobre todo las mujeres, quienes tenían

los ojos llenos de lágrimas. “Es un encantador” —concluyó Cecè. “Ése, si se lo

propone, es capaz de convencernos de que la luna es cuadrada”. Algunas horas

después, estando en su camarote y casi a punto de que el sueño lo venciera, se

acordó del cantante. Su imagen se le vino encima: era un sesentón que llevaba

bien los años, no era alto, pero sí distinguido, con los ojos de un azul muy

intenso, abundante cabello rojizo con mechones blancos, bigotes finos y largos.

¿Qué hacía Joe Bolton con sus bigotes? Después de hacerse la pregunta, Cecè se

respondió a sí mismo: “¿Qué quieres que haga? Entre una y otra canción se los

acaricia como todos”. Ah, no —replicó el otro Cecè que hablaba con él—. No se

los acariciaba, los apretaba sobre el labio superior. “¿Y esto qué quiere decir?

—se preguntó Cecè—. “Él se los acariciaba de esta manera”. Escúchame, Cecè —le

respondió el otro Cecè—, si el gesto hubiera sido normal, no te habría

sorprendido. Sé valiente y afronta la verdad: ese hombre tenía los bigotes

falsos y mal pegados. ¿Y que más quieres saber, Cecè? Tu ojo de policía no se

equivoca: llevaba una peluca y también lentes de contacto. Se necesita poco para

transformar una cara. Fueron muchas las preguntas que Cecè se hizo esa noche,

pero una más insistente que las otras: ¿por qué uno que quiere camuflajearse no

se deja crecer los bigotes en vez de ponerse unos falsos? La respuesta no podía

ser más que ésta: Joe Bolton no había tenido tiempo de que le crecieran, o bien,

porque no había podido transformarse de esa manera antes de embarcarse. A la

mañana siguiente, apenas llegó a su oficina, preguntó al triestino: “Joe Bolton

es un nombre artístico, ¿verdad? ¿Cómo se llama en realidad?” Le pareció, pero

seguramente se equivocaba, que su segundo al mando había hecho un gesto de

sorpresa. Encendió la computadora, instrumento con el que Cecè tenía escasa

familiaridad.

Apareció la foto del cantante, idéntica a Joe Bolton en carne y hueso. La

diferencia era que se llamaba Paolo Brambilla, había nacido en Milán en 1939 y

tenía como oficio el de cantante. Seguía la dirección. Cecè notó que no aparecía

el número de camarote. “¿Dónde duerme?”. “Bah, me parece que en un camarote para

cuatro, con los demás cantantes”. Había algo que no cuadraba. Y no cuadraba

principalmente el comportamiento de su segundo al mando, entre evasivo y

avergonzado. Decidió no hablar de sus dudas con el triestino. En la noche,

después de la cena, fue él mismo quien le propuso a la señora Agata que

regresaran a escuchar al cantante. Se engulló el repertorio de Bolton hasta

pasada la medianoche, cuando la señora Masseroni de McGivern ya desde hacía

mucho tiempo había alcanzado el petrolífero lecho conyugal. Siguió directamente

a Joe Bolton al bar, donde el cantante se bebió dos wiskis propiciatorios del

sueño, lo siguió todavía mientras tomaba el pasillo de los camarotes de gran

lujo.

Lo vio abrir la puerta con la llave, entrar, y volver a cerrar. Se quedó

estupefacto. ¿Era posible que Bolton tuviera tanto dinero para poder concederse

un camarote de ese tipo? No, había otra explicación: seguramente en ése estaba

una señora rica a la que el cantante le concedía sus favores. A la mañana

siguiente entró a su oficina, su segundo al mando no había llegado aún, y le

preguntó al encargado de guardia: “¿Quién ocupa el camarote número diez?” El

encargado consultó la computadora. “Nadie. Aparece vacía”. Eh, no. No se la

estaban contando como era. Y ahora resultaba que Joe Bolton podía contar con la

cobertura y la complicidad de sus subalternos. En ese momento entró a la oficina

el triestino. “Tengo que hablar con usted. A solas” —dijo bruscamente Cecè.

Fueron a la parte trasera de la oficina. “Ahora usted me debe contar todo sobre

Joe Bolton. Y trate de no burlarse de mí, ya lo ha hecho bastante”. Su segundo

al mando se puso rojo, “Perdóneme, oficial, usted tiene razón. Pero tenía

órdenes precisas. Nadie podía imaginar que su olfato de policía lo habría

sospechado”. “¿Qué?” “Hable con el comandante, si lo cree necesario”. “Claro que

voy a hablar con él” —se enfureció Cecè, agarrando el auricular del teléfono

interno—. Apenas escuchó el nombre de Joe Bolton, el comandante le dijo a Cecè

que subiera inmediatamente al puente de mando. “Este Joe Bolton, que en realidad

se llama Brambilla”… cayó de la gracia de Dios. “Apellidarse Brambilla no es un

delito, ¿no le parece?” —lo congeló el comandante plácidamente—. “No será un

delito, pero francamente él es un tipo confuso. ¿Sabe? Trae peluca, lentes de

contacto y bigotes falsos. Se disfrazó porque no quiere que lo reconozcan,

seguramente tiene algo que esconder”. “Es verdad”. Mire, oficial, podría decirle

que todo está en orden y que de este asunto yo respondo. Además de que el

desembarco del señor Bolton está previsto en la próxima escala. Pero quiero

homenajear su mirada aguda. ¿Sabe quién se esconde detrás del nombre Brambilla?”.

¿Por qué, también ése es falso?” —preguntó atónito Cecè. “Sí, lo es. El

verdadero nombre de Bolton-Brambilla es…”. Dijo el nombre. Y Cecè Collura se

puso pálido. ¿Pero cómo? —balbuceó una vez que se recuperó— “Un millonario como

él. Uno que fue Presidente del…”. El comandante levantó una mano para

interrumpirlo. “¿Usted sabe cuáles fueron sus inicios? Cantaba, como ahora, en

los cruceros. Quiso reencontrarse un poco con su juventud. “¿Vamos a condenarlo

por eso?” Cecè extendió los brazos, se despidió y salió. Pero inmediatamente

fuera del camarote del comandante se le atravesó un pensamiento. Él era un falso

oficial a bordo. Joe Bolton un falso cantante. ¿Cuántos falsos más había a

bordo? ¿Y ese crucero era real o virtual?

Traducción de Verónica Nájera Martínez (Milenio,

16/9/2023) |